Ein Satz besteht fast immer aus einem Subjekt und einem Prädikat. Meist kommen noch andere Satzglieder hinzu. Ein Subjekt ist meistens eine Person oder Sache, über die man eine Aussage macht. Die Aussage selbst wird mithilfe des Prädikats gemacht. Was ein Subjekt ist, welche Funktionen es hat und wie man es bestimmt, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Was ist ein Subjekt?

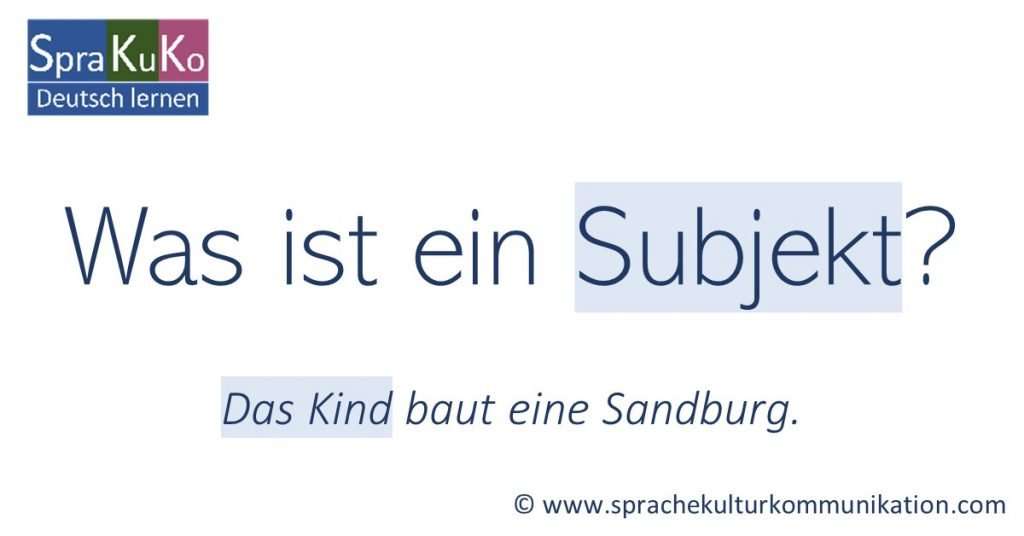

Als Subjekt bezeichnet man ein Satzglied, das in Form von Nomen bzw. Nominalphrasen, Pronomen, Infinitiven und ganzen (Teil-)Sätzen realisiert werden kann. In der deutschen Grammatik weist das Subjekt spezifische grammatische Eigenschaften auf. Ein Subjekt ist sehr häufig eine handelnde Person oder etwas, über das eine Aussage gemacht wird. Die Aussage selbst formuliert man mit dem Prädikat, dass in Form von einfachen oder mehrteiligen Verbformen realisiert wird. Man kann das Subjekt mit der Frage „Wer oder was handelt?“ erfragen, wie das folgende Beispiel zeigt. Das Subjekt des Satzes steht im Nominativ und gibt an, wer oder was die Handlung ausführt.

Wie fragt man nach dem Subjekt?

Um das Subjekt eines Satzes zu bestimmen, stellt man die Frage „Wer?“ oder „Was?“. Diese Frage hilft dabei, die Person oder den Gegenstand zu identifizieren, der die Handlung im Satz ausführt. Zum Beispiel kann man bei dem Satz „Der Lehrer unterrichtet die Schüler“ die Frage „Wer unterrichtet die Schüler?“ stellen, um das Subjekt „Der Lehrer“ zu bestimmen. Diese Methode ist besonders nützlich, um das Subjekt in verschiedenen Sätzen zu erkennen und zu verstehen, wer oder was die Aktion im Satz ausführt.

Wer oder was handelt?

| Beispiel | Frage | Subjekt |

| Das Kind baut eine Sandburg? | Wer oder was baut eine Sandburg? | Das Kind. |

| Die Kinder planschen im Wasser. | Wer oder was planscht im Wasser? | Die Kinder. |

Erklärung zum Subjekt im Video

Stellung und Beziehungen im Satz

Wo steht das Subjekt?

Das Subjekt steht häufig auf der ersten Position im Satz (1). Ein typischer Satz im Deutschen beginnt mit einem Subjekt (S), gefolgt von einem Prädikat und seinen Ergänzungen bzw. Objekten (O). Darüber hinaus können zusätzlich adverbiale Bestimmungen des Satz modifizieren.

Das Subjekt muss jedoch nicht auf der ersten Position stehen, sondern kann auch hinter dem Verb stehen (2). Dies ist der Fall, wenn auf der ersten Position ein anderes Satzglied stehen.

Die meisten Verben stehen mit einer oder mehreren Ergänzungen. Das können Nominativ-, Akkusativ-, Dativ-, Genitiv- oder präpositionale Ergänzungen sein. Das Subjekt jedoch steht immer im Nominativ!

| Beispiele |

| (1) Die Kinder spielen am Strand Volleyball. |

| (2) Am Strand spielen die Kinder Volleyball. |

| (3) Am Strand spielen vormittags meistens Kinder. |

Beziehung zum Prädikat

Zwischen dem Subjekt und dem Prädikat des Satzes bestehen grammatische Beziehungen. So bestimmt das Verb, welche Ergänzungen im Satz stehen müssen. Das Subjekt wiederum legt die Personalendung des Verbs fest und bestimmt den Numerus. Man sagt nicht *Das Kind bauen, sondern Das Kind baut. Das Subjekt und die finite Verbform, die das Prädikat bildet, stimmen in Person und Numerus überein.

Gleichsetzungsnominativ

Es gibt einige Verben, die neben einem Subjekt im Nominativ auf eine zweite Ergänzung im Nominativ angewiesen sind. In diesem Fall ist es nicht ganz einfach, dass Subjekt zu erkennen, da es zwei Nominative im Satz gibt. Zu diesen Verben gehören etwa sein, bleiben, werden oder heißen.

In den Sätzen 4 – 6 sind die Gleichsetzungsnominative bzw. Subjektsprädikative jeweils gelb hervorgehoben. In allen Sätzen schreiben die Subjektivsprädikative dem Subjekt eine Eigenschaft zu. Neben Nominalphrasen können auch Adjektive, Adverbien oder Präpositionalphrasen das Subjektivprädikativ bilden.

| Beispiele |

| (4) Die Kinder sind talentierte Tänzer. |

| (5) Die Kinder bleiben Freunde fürs Leben. |

| (6) Die Kinder heißen Ben und Emma. |

Subjektlose Sätze

Obwohl die meisten Sätze aus einem Subjekt und Prädikat bestehen, soll in diesem Abschnitt kurz auf Konstruktionen eingegangen werden, die ohne Subjekt auskommen.

Das Thema ist dabei wichtig, um die Struktur eines Satzes zu verstehen und wie es sich auf die Identifizierung von Satzgliedern, insbesondere dem Subjekt, auswirkt.

Passivsätze mit intransitiven (intransitiv gebrauchten) Verben

Gerade Lernende, die sich mit Passivsätzen beschäftigen und dabei sind, Aktivsätze in Passivsätze umzuwandeln, werden sicherlich schon einmal bemerkt haben, dass ein Subjekt zu fehlen scheint. Besonders bei intransitiven Verben fällt das Subjekt des Aktivsatzes bei der Bildung eines Passivsatzes weg. Es kann jedoch auch etwas sein, mit dem eine Handlung durchgeführt wird, insbesondere in Passivsätzen.

| Beispiele |

| (7) Die ganze Nacht wurde ausgelassen gefeiert. |

| (8) Vor starken Strömungen wird gewarnt. |

| (9) Den Kindern wird beim Spielen zugesehen. |

Imperativsätze

In Imperativsätzen steht häufig kein Subjekt. Das Subjekt wird nicht explizit genannt, wenn Imperative in der 2. Person Singular oder Plural stehen. Allerdings implizieren die Imperativformen ein Subjekt, das anhand des Kontextes schnell identifizierbar ist.

| Beispiele |

| (10) Nimm Sonnencreme mit! |

| (11) Bleibt bitte in unserer Nähe! |

| (12) Kommt bitte in den Schatten! |

Einige Verben ohne Subjekt

Es gibt einige Verben, die in Aktivsätzen ohne Subjekt stehen. Dazu gehören Verben wie zum Beispiel dürsten, frieren, grauen, hungern, schaudern, schwindeln, …

Außerdem gibt es Adjektive, die mit dem Dativ anstatt eines Subjektes stehen. Dazu gehören z.B. kalt sein, warm sein, schwindelig sein, schlecht sein, …

| Beispiele |

| (13) Den Kindern wird in der Sonne zu warm. |

| (14) Mir ist kalt! |

| (15) Von der Hitze wird mir schlecht. |

Vorsicht!

Man kann in allen Sätzen ein Vorfeld-es ergänzen, das die Position und Funktion eines Subjektes übernehmen könnte.

Beispiel: Es wird den Kindern zu warm in der Sonne!

Formales Subjekt

Bestimmte Satzkonstruktionen erfordern, dass die Subjektposition mit einem formalen Subjekt besetzt werden muss. Dies trifft zum Beispiel bei Witterungsverben (16), Verben der Sinneswahrnehmung (17) oder bei Uhrzeitangaben (18) zu. In diesen Konstruktionen übernimmt es die Funktion des Subjektes. Man spricht auch von einem formalen Subjekt, da es nur die Subjektposition besetzt, aber selbst keine Bedeutung hat.

| Beispiele |

| (16) Es blitzt und donnert. |

| (17) Es klingelt an der Tür. |

| (18) Es ist 22 Uhr. |

Merkmale von Subjekten

– fast jeder Satz enthält ein Subjekt

– ein Subjekt steht im Nominativ

– Nomen, Pronomen, Infinitive und Sätze können Subjekt sein

– sie sind mit „Wer oder was handelt?“ erfragbar

– sie stehen meist für eine handelnde Person (Agens)

– sie stimmen in Person und Numerus mit dem (finiten) Verb überein

Wie bestimme ich Satzglieder?

Um die Satzglieder eines Satzes zu bestimmen, gibt es verschiedene Methoden. Eine Möglichkeit ist, die Fragen „Wer?“, „Was?“, „Wem?“ und „Wessen?“ zu stellen, um das Subjekt, Prädikat und Objekt zu identifizieren. Zum Beispiel: „Wer unterrichtet?“ (Subjekt), „Was unterrichtet der Lehrer?“ (Objekt). Eine weitere Methode ist die Umstellprobe, bei der man die Wörter im Satz umstellt, um zu sehen, welche zusammengehören und ein Satzglied bilden. Es ist auch wichtig, die grammatischen Funktionen der Wörter im Satz zu berücksichtigen, wie den Nominativ, Dativ und Akkusativ. Diese Methoden helfen dabei, die Struktur des Satzes zu verstehen und die verschiedenen Satzglieder korrekt zu identifizieren.

Umstellprobe

Die Umstellprobe ist eine hilfreiche Methode, um das Subjekt eines Satzes zu identifizieren. Dabei wird das Subjekt im Satz umgestellt, um zu prüfen, welche Wörter zusammengehören und ein Satzglied bilden. Zum Beispiel kann man bei dem Satz „Der Lehrer unterrichtet die Schüler“ die Wörter umstellen: „Die Schüler unterrichtet der Lehrer“. Durch diese Umstellung wird deutlich, dass „Der Lehrer“ und „unterrichtet“ zusammengehören und ein Satzglied bilden. Diese Methode zeigt, wie flexibel die Position des Subjekts im Satz sein kann, ohne die grammatische Verbindung zu verlieren.

Euch gefällt dieser Beitrag?

Teilt diesen Beitrag mit anderen Deutschlernerinnen und Deutschlernern, damit auch diese von unserem Material profitieren können!